看板製作の色選び!集客力を高める色の組み合わせや選び方のコツ

看板の色選びは、見た目の印象だけでなく集客力にも大きく関わります。注意すべき点は、目立たせるためにただ鮮やかな色を使うだけでは効果が薄くなる場合もあるということです。この記事では、色の基本や効果的な組み合わせ、地域ごとの規制について解説します。看板製作の見直しにぜひお役立てください。

看板の色選びは、見た目の印象だけでなく集客力にも大きく関わります。注意すべき点は、目立たせるためにただ鮮やかな色を使うだけでは効果が薄くなる場合もあるということです。この記事では、色の基本や効果的な組み合わせ、地域ごとの規制について解説します。看板製作の見直しにぜひお役立てください。

看板製作における色の基本

看板を作るとき、使用する色の選び方はとても大切です。色によって、企業や店舗のイメージが大きく変わります。ここでは、色の三属性という内容についてわかりやすく紹介します。イメージどおりの看板を製作するために参考にされてください。

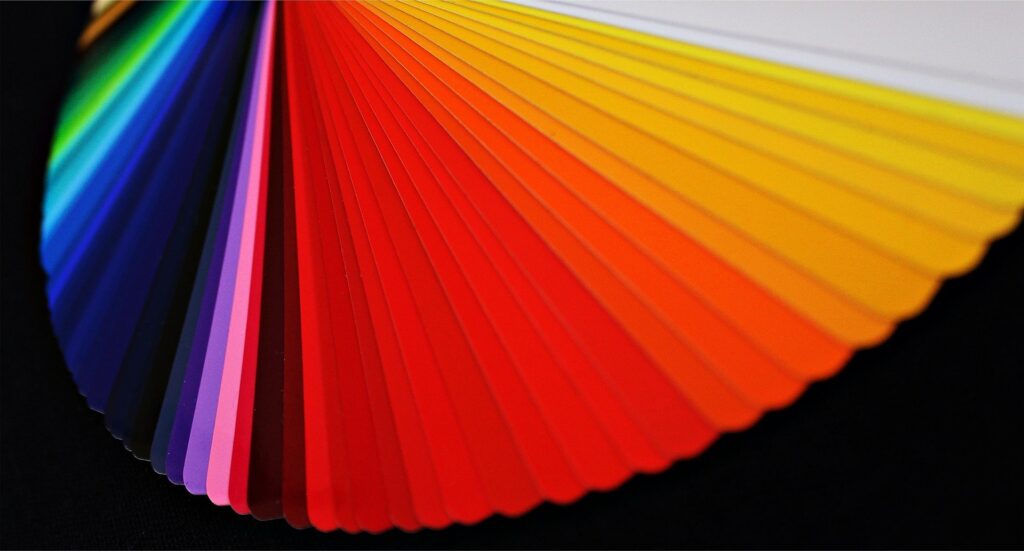

色の三属性を理解しよう

色は色相、明度、彩度という三つの要素からなります。まず色相は、赤や青、黄など色の種類を表します。

次に明度は、その色がどれくらい明るいかを示します。白に近いほど明るく、黒に近いほど暗くなります。

最後に彩度は、色の鮮やかさのことです。鮮やかな赤は彩度が高く、くすんだ赤は彩度が低いといえます。

ひとつの色のなかに、色の種類、明るさ、鮮やかさという要素があることを理解しましょう。

イメージどおりの色を伝えるコツ

看板製作でイメージどおりの色を使用するためには、この三つのポイントを業者へはっきり伝えることが大事です。たとえば、ただ赤と伝えるだけだと、業者がどんな赤にすればいいか迷ってしまいます。「明るめの赤で、鮮やかにしてほしい」や「少し暗めで落ち着いた赤を使ってほしい」と具体的に伝えると、イメージに近い色が採用されやすくなります。

また、参考になる色見本や写真を見せるのもおすすめです。色見本や写真を通じ、言葉だけでは伝わりにくい色のニュアンスを共有できます。

集客に効く色の組み合わせとは?目立つ看板のための配色ポイント

看板の配色は、ただ鮮やかな色を使うだけでなく、戦略的に色を組み合わせることが大切です。ここでは、目を引く配色の基本や企業のコーポレートカラーの活かし方、そして電飾シートとの色合わせについて解説します。既存の看板の見直しを行う際に活用してください。

目を引く配色の基本

看板を目立たせるための配色でとくに効果的なのは、補色を使うことです。補色とは色相環という色の輪のなかで正反対に位置する色同士の組み合わせを指します。たとえば青とオレンジ、赤と緑などが挙げられます。

この組み合わせはお互いの色を際立たせるため、遠くからでも視認性が高くなります。ただし、補色同士をそのまま隣接させると目に刺激が強すぎる場合もあるため、適度な余白やフチ取りでバランスをとることが重要です。

コーポレートカラーの活かし方

企業のイメージを守りつつ効果的に目立たせるためには、コーポレートカラーを基調に配色計画を立てることが望ましいです。

コーポレートカラーにアクセントカラーを加えることで、ブランドイメージを損なわずに、より印象的な看板を作ることができます。たとえば、落ち着いたブルーを基調とし、黄色や白をアクセントに使うことで視認性を高めるなどのケースが一般的です。

電飾シートの色合わせについて

電飾看板の場合、バックライトの影響で色味が変わることがあります。とくに暗い色は光で透けてしまい、意図した色とは異なる印象になることもあるため、製作時には実際の光源を考慮した色選びが欠かせません。

事前に色見本を光源下で確認し、必要に応じて彩度や明度を調整することが成功のポイントです。

地域ごとの色彩規制に注意!屋外広告物申請と色選びのポイント

色彩規制は看板の効果を最大化する上で無視できない要素です。現在の契約先との打ち合わせや業者見直しの際には、地域の規制をしっかり把握した上で色選びを見直すことがスムーズな申請とトラブル回避につながります。ここでは、屋外広告物申請に求められる色彩の基準や地域ごとに異なる規制の例をわかりやすくまとめました。

屋外広告物申請における色彩規制の概要

多くの自治体では、屋外広告物の色彩について規制を設けています。これは、地域の景観を守りつつ、看板の目立ちすぎや周囲への悪影響を防ぐためです。

とくに彩度(色の鮮やかさ)が一定以上の色については使用制限がかかるケースが多く、たとえば彩度10以下といった数値基準が設けられています。赤や黄色などの暖色系は彩度が高くなりやすいため注意が必要です。

地域による規制例の違い

観光地や歴史的な街並みをもつ地域では、色彩規制が厳しく設定されていることが多いです。一般的な商業地区であれば、鮮やかな色も比較的自由に使える場合がありますが、規制の厳しい地域では色の種類や面積、明度の調整が求められます。

また、黒やグレーといった無彩色についても規制対象となる場合があるため、単に鮮やかな色だけでなく全体の色のバランスを考えることが必要です。

色選びで気を付けるポイント

屋外広告物申請の際は、彩度の数値を意識しながら色を選ぶことがトラブル防止につながります。彩度の高い色を使う場合でも、看板全体の面積の半分以下に抑えるなど、自治体のルールに合わせた使い方が求められます。

申請前には必ず地域の条例を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

看板の色選びは集客に大きく影響します。色の三属性を理解し、業者へ具体的に依頼することでイメージどおりの仕上がりが期待できます。また、補色の活用やコーポレートカラーとのバランスも全体の仕上がりにおいて重要です。また、地域ごとの色彩規制も必ず確認しましょう。彩度の制限や使用面積のルールを守ることで、申請時のトラブルを防げます。既存の看板製作会社の見直しを考える際は、こうした点を踏まえた提案ができる業者を選ぶことがポイントです。色の基本から規制まで理解し、計画的に色を選ぶことが、効果的な看板づくりにつながります。

この会社がおすすめ!